“Ô temps, suspens ton vol” ! Tel Lamartine au bord du lac du Bourget, vous savourerez, grâce à cette semaine thématique pleine de poésie, les délices des paysages des grands lacs alpins. Qu’ils soient lovés au cœur de la montagne ou qu’ils déploient leurs rives au creux des vallées, vous serez séduit par leur charme bucolique et la beauté naturelle de leurs courbes.

France

Broderies, topiaires, quinconces, treillage, fabriques : ces termes n’auront plus de secrets pour vous grâce à cette semaine entièrement dédiée à l’art des jardins. Conférences historiques ou artistiques et visites de terrain des plus beaux jardins de la côte basque et landaise vous offriront une très belle plongée au cœur de la nature.

Dans cette région gorgée de soleil aux douces effluves méditerranéennes, l’art des jardins se trouve sublimé. Véritable explosion de couleurs au printemps, ces petits coins de nature magnifiés par la main de l’homme offrent en Provence des images à la fois raffinées et apaisantes que cette semaine thématique vous invite à découvrir avec un œil éclairé.

Depuis l’Antiquité, les terres ensoleillées de Provence ont offert aux hommes des vins de qualité dont les arômes fruités rappellent la douceur de son climat. Cette savoureuse semaine thématique vous propose de remonter le temps pour partir à la découverte de la longue histoire de la viniculture et de mieux comprendre les nouveaux enjeux de ce secteur dans une région pas comme les autres.

Par Marie Lagrave

Lors d’une escapade en Savoie, si la belle Annecy semble un point de passage obligé, on oublie souvent sa petite sœur, la paisible Chambéry, pourtant riche d’un patrimoine historique passionnant. Depuis la résidence Arts et Vie de Samoëns, ou lors de la semaine thématique « Architecture régionale en Pays de Savoie », la Cité des Ducs vous invite à découvrir ses ruelles médiévales aux façades colorées, ses passages couverts et ses hôtels particuliers de style baroque. Après avoir flâné à loisir dans le centre historique et salué la fameuse fontaine des Éléphants, dirigez-vous vers la place Métropole pour observer la cathédrale Saint-François-de-Sales. Juste à côté d’elle, dans l’angle de la place, les portes du Musée Savoisien s’ouvrent pour vous.

Un musée à la fois centenaire et tout récent

Le Musée Savoisien a été inauguré en 1913, et pour fêter son centenaire, il s’est offert une grande rénovation. Fermé pendant huit ans, en travaux depuis quatre, il vient tout juste de rouvrir ses portes aux visiteurs curieux de découvrir l’histoire et la culture de la Savoie. Les collections ont été étendues, les espaces d’expositions repensés, et le bâtiment – un ancien couvent franciscain du XIIIe siècle – parfaitement restauré.

Lors de ma visite, au début du mois de septembre, j’ai commencé par faire le tour du cloître attenant au musée. J’y cherchais surtout l’ombre et la verdure, car nous étions alors en pleine vague de chaleur, mais le cloître permet également d’observer un peu plus le bâtiment, peu visible depuis la rue, avant d’explorer le musée en lui-même.

Une fois à l’intérieur du musée (climatisé, pour mon plus grand bonheur), je découvre un grand hall, très lumineux, qui sert à la fois d’accueil et de boutique. On m’y indique l’escalier d’honneur, où débute le parcours de l’exposition. Là, s’affichent 36 portraits de la Maison de Savoie, la fameuse dynastie qui dirigeât la région du XIIe siècle jusqu’en 1860 (année où fut signé le traité de Turin, rattachant la Savoie à la France). Le contraste entre la modernité du hall et les équipements du musée ainsi que l’escalier et ses portraits est saisissant.

Un peu d’histoire au Musée Savoisien

À l’étage, s’ouvre une première thématique, servant d’une certaine façon de fil rouge à l’ensemble, intitulée « Pouvoir et territoire » et permettant de balayer toute l’histoire – fort mouvementée – de la Savoie, du Paléolithique jusqu’à l’époque contemporaine. Repères chronologiques, cartes et de multiples objets exposent les bouleversements politiques qu’a connu ce territoire au fil du temps, du duché de Savoie à la Seconde Guerre mondiale, en passant par le traité de Turin. Parmi les objets phare de ce premier espace, je garde notamment en mémoire une pirogue datant de l’époque carolingienne, retrouvée il y a quelques années immergée dans le lac du Bourget, mais encore en très bon état.

Des fromages de Savoie aux vêtements de ski

De part et d’autre de cet espace central, s’ouvrent plusieurs pièces offrant un éclairage thématique plus spécifique. La première salle, intitulée « Ressources et alimentation » s’intéresse – comme son nom l’indique – aux ressources de la Savoie ; des pâturages qui ont notamment permis l’élaboration d’une grande variété d’excellents fromages, jusqu’aux pentes enneigées qui ont assuré la richesse de la Savoie avec l’avènement des sports d’hiver.

Après cet intermède fort appétissant, je traverse la salle « Population et circulation », pensée autour des flux migratoires qui ont transformé la Savoie. Ici, je découvre un territoire empreint des échanges entre la France, l’Italie et la Suisse, marqué par l’exode rural mais en même temps terre d’accueil pour de nombreuses populations grâce à une forte industrialisation.

Je passe ensuite à la salle « Habitat » qui me plonge tout droit dans mes souvenirs de vacances en famille aux sports d’hiver, avec la reconstitution complète d’un appartement des Arcs 1800. Une impressionnante collection de chalets-souvenir et de belles maquettes interactives complètent la thématique afin de prendre conscience de la diversité de l’architecture savoyarde.

La thématique « Croire », quant à elle, prend place, bien à propos, dans la chapelle du couvent, superbement restaurée. La chrétienté y est évidemment mise à l’honneur, mais les autres religions présentes dans la région, notamment grâce à l’immigration, sont également mentionnées.

Pour clore ce cycle, une dernière thématique, « S’habiller », s’intéresse à la mode vestimentaire et à son évolution, du costume typique des Savoyards d’antan jusqu’aux combinaisons de ski, à la fois vêtement technique et accessoire de mode.

Dernières salles

Une salle spécifique est consacrée aux peintures médiévales de Cruet, un ensemble exceptionnel de peintures murales du début du XIVe siècle illustrant le roman de chevalerie Girart de Vienne et découvert au château de la Rive à Cruet. Il s’agit du seul ensemble profane de cette période conservé dans un musée français.

Enfin, une dernière salle propose une exposition temporaire (présentée jusqu’au 31 décembre 2023) nommée « Immersions », documentant, par des photographies de l’artiste Isabelle Fournier, les travaux de restauration du musée.

J’ai beaucoup aimé cette visite du Musée Savoisien, qui propose un panorama très complet de l’histoire et de la culture de la Savoie. Les espaces sont agréables et bien pensés, les explications claires et fournies. Les maquettes interactives et les écrans tactiles en font de plus un musée résolument moderne et ludique, pour le plaisir des petits comme des grands.

À découvrir depuis la résidence Arts et Vie de Samoëns, ou lors de la semaine thématique « Architecture régionale en Pays de Savoie »

Crédits photos : © Peignée Verticale – Grand Chambéry Alpes Tourisme

Par Amandine Shirley-Levy

Bienvenue au Centre historique minier de Lewarde à la rencontre de la riche histoire des mines du Nord-Pas-de-Calais. Installé au-dessus de l’ancienne fosse Delloye, le centre vous transportera dans l’univers de la mine, depuis son riche musée jusqu’au coeur même des galeries souterraines. Enfilez votre casque, prenez votre pioche et partez à la rencontre des couloirs sinueux des mines de Lewarde !

Un peu d’histoire

Situé à Lewarde sur la fosse Delloye, le Centre historique minier fut l’un des principaux lieux d’extraction de charbon de France. Son filon ayant été exploité pendant près de 3 siècles, c’est à l’initiative des Houillères qu’en 1984 le bâtiment est converti en un lieu de conservation de la mémoire minière de la région. Le Centre historique minier de Lewarde vous accueille dans ses 8 000 m2 à la découverte du patrimoine minier du Nord-Pas-de-Calais.

Les expositions permanentes, sur les traces du charbon et des mines

À l’origine du charbon, le Carbonifère

À l’intérieur du site, sous l’immense plafond de verre, se trouve l’exposition permanente portant sur cette incroyable aventure industrielle qu’est l’extraction du charbon. La visite débute ainsi par une première thématique : “À l’origine du charbon, le Carbonifère”. Nous y apprenons comment durant cette période géologique d’il y a environ 300 millions d’années, le charbon s’est formé en quantité jamais égalée jusqu’alors. Le processus de création nous y est expliqué, de la nécessité d’une forêt dense se développant en zone marécageuse jusqu’au processus lent de transformation du bois en charbon.

Les trois âges de la mine

Cette seconde exposition nous présente au travers de nombreuses maquettes comme ont évolué les différents sites miniers de la région au cours des 270 ans d’exploitation et d’extraction du charbon.

La vie dans la cité minière

Acteur principal de la vie dans la mine, le mineur est évidemment au cœur de cette exposition. Le musée offre une déambulation au travers de différents décors, plongeant le visiteur dans des reconstitutions historiques de l’intérieur des corons (ces habitations mises à la disposition des mineurs par les compagnies d’extraction). La visite se prolonge dans différentes pièces du bâtiment reconstituant comme à l’origine le bureau du directeur, celui du géomètre ou encore du comptable chez lequel les femmes des ouvriers venaient chercher “la quinzaine” (le salaire des mineurs, qui était versé tous les 15 jours). Différents loisirs sont également présentés, du jeu de quilles à la colombophilie (lancer de colombes) qu’affectionnaient tant les mineurs pendant leur temps de repos.

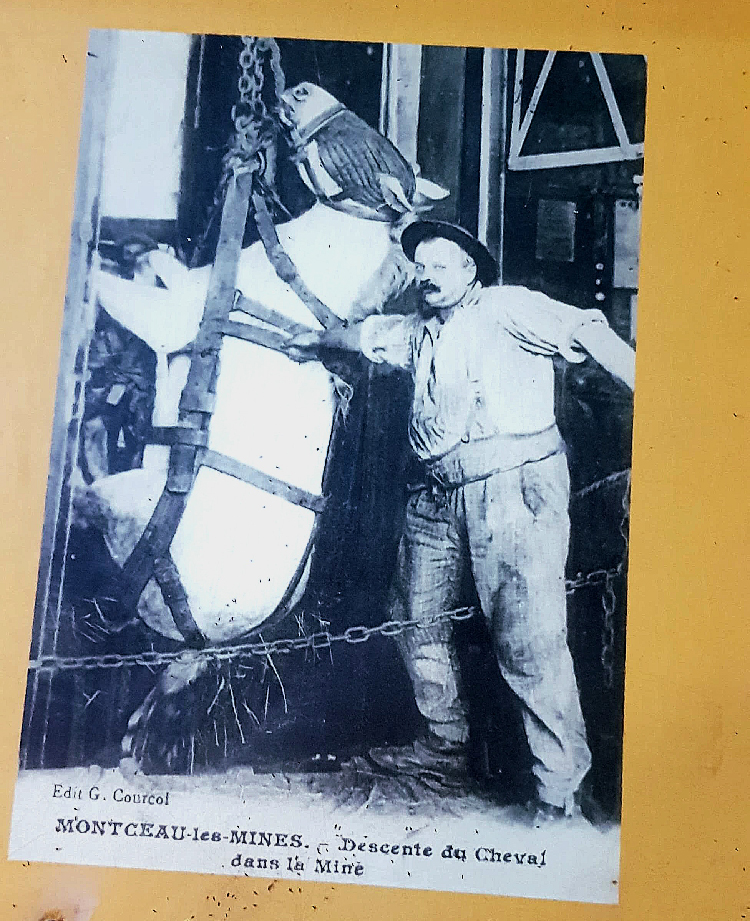

Le cheval et la mine

N’oubliez pas de passer par les écuries de la mine ! Membre à part entière de l’équipe de minage, le cheval a grandement participé à l’extraction du charbon. Servant principalement à tirer les wagons, ces animaux passaient souvent leur vie entière au fond des galeries. Vous pourrez ainsi visiter les écuries et découvrir des archives étonnantes telles que des photographies illustrant la descente verticale des chevaux au fond des mines. Cette exposition permet de rendre hommage à ces animaux fidèles amis des mineurs, accompagnant leur travail et leurs peines.

La visite des galeries

La salle des pendus

Si les expositions permanentes du musée sont riches en histoire, le Centre historique minier de Lewarde offre également une expérience immersive au cœur des galeries souterraines. Avant ce grand voyage au cœur de la mine, empruntez comme le mineur d’autrefois le chemin menant au travail. Traversez tout d’abord la salle des pendus, cette incroyable salle de bain au plafond de laquelle sont suspendus les vêtements des ouvriers. Pensé pour faciliter le nettoyage de la pièce, ces crochets volants permettaient également de déposer du savon et des vêtements propres. Une fois vêtus, les mineurs se dirigeaient vers la lampisterie : à chaque début de service les ouvriers venaient chercher la lampe qui leur était attitrée afin de s’éclairer dans les mines sombres mais également de prévenir grâce à l’intensité de la flamme les coups de grisou.

Les mines

Une fois votre charlotte et votre casque de mineur sur la tête, vous êtes fin prêt à emprunter l’ascenseur en direction des mines. Avec ses 450 m de galeries visitables, la mine vous offre une découverte à travers le temps, de son chantier d’époque “Germinal” au XXe siècle, date des dernières exploitations de la mine. Au programme : une marche longeant les chemins de fer à la recherche du précieux or noir. Entre le bruit assourdissant du travail des machines, l’étroitesse des galeries et les reconstitutions grandeur nature du travail des mineurs, vous apprendrez avec votre guide tout ce qu’il faut savoir sur l’extraction du charbon. De nombreux sujets seront ainsi traités, telles que les maladies des mineurs, les accidents du travail, les règles de sécurité au sein de la mine ou encore les différentes avancées technologiques des outils de minage.

Le Centre historique minier de Lewarde constitue ainsi une immersion captivante dans l’histoire minière du Nord-Pas-de-Calais. En visitant le musée et en parcourant les galeries souterraines, vous plongerez dans l’authentique ambiance des mines, découvrant les défis, les avancées technologiques et les réalités parfois sombres qui ont marqué cette industrie au travers des âges.

À découvrir lors de l’escapade en France : Lille et les musées du Nord

Par Flavie Thouvenin

Depuis son ouverture en 2014, il s’est imposé, en à peine 10 ans d’existence, comme un incontournable dans le paysage culturel lyonnais… Le musée des Confluences figurait naturellement en tête de mon programme lors d’une récente escapade dans la capitale des Gaules ! Plus de 650 000 visiteurs ne s’y sont pas trompé l’an passé, et près de 5 millions depuis sa création : ce musée à la convergence des sciences naturelles et des sciences humaines est assurément l’un des plus fascinants de l’Hexagone, servi par un parcours muséographique exceptionnel mêlant les disciplines et les supports.

Un écrin pour le savoir

Situé dans le quartier de La Confluence, à la pointe sud de la presqu’île de Lyon, au confluent de la Saône et du Rhône, ce gros vaisseau, comme surgit des eaux, surprend par sa forme étonnante et sa façade multi-facettes aux vitres miroitantes. Conçu par le cabinet autrichien CoopHimmelb(l)au, ce « bâtiment paysage » aux dimensions imposantes (190 m de long pour 90 m de large, et 41 m de hauteur), mérite à lui seul le détour et ravit les amateurs d’architecture ! Pensé comme un pont, composé ainsi d’importants éléments en porte-à-faux, le musée se découpe en 3 grands ensembles : le Socle, qui soutient la structure, le Cristal, qui accueille le hall vitré monumental, et le Nuage qui abrite les collections permanentes et les expositions temporaires. Une véritable prouesse architecturale !

Aux origines

La genèse du musée remonte aux débuts des années 2000 avec l’amorce du projet : faire fusionner les collections du muséum d’Histoire naturelle, du musée Guimet et du Musée colonial – trois musées aujourd’hui disparus – et le fonds venu des missions catholiques de l’Œuvre de Propagation de la Foi de Lyon. L’idée est de mettre en dialogue les sciences – à la fois sciences naturelles, sciences humaines et sciences dures – afin d’apporter un éclairage pluridisciplinaire sur l’histoire du vivant et de l’humanité : un musée à la confluence des savoirs, dont le nom reflète, outre sa localisation, la mission qu’il s’est donné.

Une machine à remonter le temps

À l’intérieur, l’exposition permanente est organisée en 4 espaces qui se déploient sur 3350 m2 : il n’en fallait pas moins pour faire le récit de l’histoire de l’humanité !

La première partie “Origines : les récits du monde” fait entrer le visiteur dans le vif du sujet en tentant de répondre à la question que nous nous posons tous : “d’où venons-nous ?”. Un véritable voyage dans le temps, en quête de nos origines ! Trois reconstitutions grandeur nature d’hominidés, saisissantes, amorcent la réflexion, puis nous passons de l’origine de l’homme à l’origine des espèces, depuis nos cousins les grands singes à l’exceptionnelle variété d’espèces mammifères, jusqu’aux plus petites formes de vie du fin fond des océans, premières traces du vivant sur Terre.

L’aile de l’évolution, parenthèse pendant ce premier parcours, qui conserve notamment l’impressionnant squelette fossile du mammouth de Choulans, permet de mieux appréhender la théorie de l’évolution des espèces de Darwin.

Ensuite, c’est un voyage qui nous entraîne aux confins de l’univers qui nous attend, depuis notre galaxie jusqu’au Big Bang, dans une scénographie qui fascine petits et grands.

Au cœur du vivant

Après la question de nos origines, l’espace suivant, intitulé “Espèces, la maille du vivant” se demande “qui sommes-nous ?”, interrogeant notre place dans la grande chaîne du vivant et les liens complexes qui nous unissent aux autres espèces. Momies de chats de l’Égypte antique, totémisme australien, animisme inuit, opposition entre nature et culture en Occident… l’évocation des représentations symboliques chez l’homme et sa place particulière au sein du monde vivant entrent en résonance avec la question de son impact sur la nature et la biodiversité, au cœur des préoccupations écologiques actuelles.

Une mosaïque de sociétés

La partie suivante, “Société, le théâtre des hommes”, met en lumière la complexité des sociétés humaines, leur organisation, les échanges entre les groupes, et leur formidable pouvoir créatif. On est fasciné par l’incroyable diversité des sociétés et civilisations, et la beauté des collections d’outils, instruments, armurerie, objets d’art modelés, taillés, ciselés, décorés jusqu’au goût du détail… Depuis les temps reculés jusqu’à la modernité, on comprend l’importance des échanges entre les groupes – qu’ils soit culturels, monétaires, techniques, scientifiques… – et leurs rôles essentiels dans le progrès. L’homme, depuis toujours, est un être d’innovation, il créé.

Au-delà du vivant

Il n’est pas de société qui ne se soit pas posé la question de la mort, de la vie après la mort, du rapport au défunt. Ainsi, dans ce quatrième et dernier espace, “Éternités : visions de l’au-delà”, la visite se poursuit par un dernier voyage qui met en perspective ce questionnement universel : après la vie, que devenons-nous ? Où allons-nous ? Les exemples de rites funéraires issus de cultures amérindiennes et africaines, et la fascinante collection d’égyptologie, point d’orgue final de ce parcours, interrogent le passage du monde des vivants à celui des morts et éclaire notre besoin viscéral de spiritualité.

Le vivant naît, vit, et meurt, puis renaît, dans un cycle infini : la visite du musée se termine sur un ultime questionnement, “que léguons-nous ?”, nous rappelant l’incroyable fragilité du vivant et l’absolu nécessité de le préserver.

À découvrir lors de nos escapades « Lyon et la fête des Lumières » et « Lyon à la Saint-Sylvestre »

Par Marie Lagrave

Publié originellement dans le Plus #164 (Automne 2021)

Suite à l’invention, en 1872, du premier parc national au monde – Yellowstone –, de nombreux pays vont emboîter le pas aux États-Unis et fonder leurs propres parcs nationaux. En France, s’il faut attendre 1963 pour que soit institué le premier – celui de la Vanoise –, c’est l’aboutissement d’une longue série de réflexions et de projets, dont certains ébauchés avant même la création de Yellowstone. S’écartant du modèle américain, 11 parcs nationaux “à la française” verront le jour, non sans mal. Souhaités par une certaine élite, ils auront beaucoup de difficultés à se faire accepter de la population locale, malgré un objectif de valorisation du territoire et de développement durable.

À lire également : À l’origine des parcs nationaux : les États-Unis

Les peintres de Barbizon et la forêt de Fontainebleau

En France, pendant longtemps, la nature sauvage ne sera pas du tout valorisée, au contraire : il faut la domestiquer, la contrôler, la rendre utile et agréable. Mais ce regard commence quelque peu à peu à changer quand, à partir des années 1820, plusieurs peintres s’installent dans le village de Barbizon, à la lisière de la forêt de Fontainebleau. La peinture en extérieur commence tout juste à se développer, et les paysages naturels deviennent un sujet en vogue. Fontainebleau, de par sa proximité avec Paris, est le terrain de jeu parfait pour ces jeunes avant-gardistes.

À découvrir lors de la journée culturelle : Barbizon et Fontainebleau

Théodore Rousseau – chef de file du mouvement – et ses compagnons se battent alors contre les coupes rases afin de pouvoir continuer à peindre les arbres qu’ils affectionnent. Ils obtiennent en 1853 que 624 ha soient préservés de l’exploitation en tant que “série artistique” : c’est le premier « site naturel protégé » de France. Et si l’appellation a depuis disparu (ainsi que la protection qu’elle offrait), elle a sans doute influencé la conception du parc national de Yellowstone – elle aussi initiée par des peintres –, puis l’institution d’autres espaces protégés en France.

Les associations touristiques et l’éphémère parc de la Bérarde

L’avènement du parc national de Yellowstone connaît rapidement un retentissement mondial. C’est un immense succès, qui fait de la nature un espace de loisirs et un patrimoine à préserver. Nombreux sont alors ceux qui souhaitent voir l’invention américaine dupliquée en France.

Deux associations seront particulièrement influentes : le Club Alpin Français (association de sports de montagne) et le Touring Club de France (association à but touristique, au départ à bicyclette, puis qui s’est élargie à d’autres activités). En 1913 est créé, à leur initiative, l’Association des parcs nationaux de France et des colonies. La même année est inauguré, dans les Alpes, le parc de la Bérarde, qui obtiendra officieusement le statut de parc national, avant de péricliter peu à peu faute de moyens (la Première Guerre mondiale éclate l’année suivante) et face à l’opposition de la population locale, qui refuse les contraintes liées au parc. Il renaîtra néanmoins bien plus tard – en 1973 – sous le nom de parc national des Écrins.

Les premiers parcs nationaux français… dans nos colonies

La première tentative de création d’un parc national sur le sol français s’étant soldé par un échec, c’est vers les colonies que se tournent les associations. Avec leur aide et le soutien de l’administration des Eaux et Forêts, 10 parcs nationaux seront créés en Algérie entre 1923 et 1930, afin de “protéger les beautés naturelles et les curiosités scientifiques de la colonie, et de favoriser le tourisme”. Ces terres sont donc soustraites à la chasse, aux pâturages, à l’exploitation forestière… et de nombreux aménagements touristiques y sont installés. Par la suite, plusieurs parcs et réserves seront créés sur un modèle similaire dans de nombreuses colonies françaises.

De multiples conflits autour des parcs nationaux

Ensuite, plusieurs visions des parcs nationaux cohabitent et s’affrontent. Pour certains, un parc doit permettre un équilibre entre la préservation de la nature et les activités rurales traditionnelles (agriculture, pâturages, chasse…). Pour d’autres, un parc national est avant tout une marque, un attrait touristique, qui va supporter le développement des communes alentour, dans un contexte marqué par la pauvreté et l’exode rural. D’autres, enfin, estiment qu’un parc doit être un refuge inaliénable pour la vie sauvage, où l’homme serait exclu.

Mais en France métropolitaine, les projets stagnent et les échecs se multiplient. La création de parcs nationaux se heurte à plusieurs difficultés. D’abord, toutes les terres sont habitées, cultivées, ou utilisées d’une manière ou d’une autre. Instaurer un parc dans un lieu revient donc à spolier les habitants de cet espace, en restreignant les activités qui peuvent s’y déployer. Ce qui soulève, localement, une vive opposition.

La loi de 1960 et les premiers parcs nationaux de France

Face à ces conflits, il faudra attendre 1960 pour qu’une véritable loi soit proposée afin d’initier la création de parcs nationaux. La solution qui va être proposée est d’aménager, à l’intérieur de chaque parc, des secteurs distincts avec des statuts différents. La zone principale, le cœur de parc, sera ouverte au public mais encadrée par des mesures strictes ; des réserves intégrales pourront y être instaurées, où la seule présence humaine autorisée sera celle des scientifiques et chercheurs ; puis, une zone périphérique permettra de développer un dynamisme touristique et de maintenir l’activité agricole.

L’objectif est de donner aux territoires classés parcs nationaux une forte visibilité au niveau national et international, d’y mener une politique de protection du patrimoine naturel et culturel afin de pouvoir le transmettre aux générations futures et d’y intégrer des programmes pédagogiques.

Sept parcs nationaux seront inaugurés sur ce modèle entre 1963 et 1989 : quatre en haute-montagne (la Vanoise, les Pyrénées, les Écrins et le Mercantour), un en moyenne-montagne (les Cévennes), un dans un archipel (Port-Cros, au large du Lavandou) et un en outre-mer (la Guadeloupe).

La réforme de 2006 et la seconde vague de création de parcs

En 2006, une loi va venir réformer les parcs nationaux, dans l’objectif d’ouvrir le dialogue avec les collectivités territoriales, souvent opposées aux projets de parcs dans leur proximité.

La principale nouveauté est l’introduction d’une charte, que les communes aux alentours pourront accepter ou non, afin de former une “aire d’adhésion” au parc national. Construite en concertation avec les différents acteurs du territoire, cette charte permet d’impliquer davantage les populations locales et de créer une continuité écologique.

Suite à cette réforme, quatre nouveaux parcs nationaux seront créés : en Guyane (2007), à La Réunion (2007), dans les calanques de Marseille (2012) et, récemment, dans les forêts de Champagne et Bourgogne (2019).

_______________

Les parcs nationaux de France avec Arts & Vie

Le parc national des Écrins

Glaciers, lacs d’altitude et hauts sommets enneigés, torrents, vallées verdoyantes et pâturages fleuris : voici les promesses du parc national des Écrins. Entre Isère et Hautes-Alpes, sept vallées à l’identité marquée sont protégées par le parc, qui a notamment permis la réintroduction du bouquetin des Alpes.

À découvrir lors d’un séjour dans la résidence Arts et Vie de Serre-Chevalier

Le parc national des Calanques

Le fabuleux massif des Calanques, avec ses falaises abruptes et ses criques sublimes, est protégé par l’appellation parc national depuis 2012. Le parc, qui comprend les calanques, mais aussi les archipels du Frioul et de Riou, l’île Verte et le cap Canaille, ainsi qu’une aire maritime, permet de protéger cet écosystème particulièrement riche et fragile, notamment face à la pression urbaine liée à sa proximité avec Marseille.

À découvrir avec l’escapade en France : Marseille et les calanques de Cassis

Le parc national de la Guadeloupe

Le parc national de la Guadeloupe s’étend sur la quasi-totalité de Basse-Terre ainsi que sur une belle partie de Grande-Terre. Il a vocation à protéger son massif montagneux et sa forêt tropicale qui abritent une biodiversité très riche, dont une faune et une flore endémiques. Les fonds marins font également l’objet d’une étroite surveillance afin de préserver l’écosystème fragile des récifs coralliens.

À découvrir avec le circuit aux Antilles : Découvertes antillaises

Le parc national de La Réunion

Représentant presque la moitié de la superficie de l’île, le parc national de La Réunion est situé en son centre. C’est là que s’y concentrent ses richesses naturelles : les cirques de Mafate, de Salazie et de Cilaos ainsi que le Piton de la Fournaise. C’est également une réserve importante de la biodiversité : de par son caractère insulaire, La Réunion abrite de nombreuses espèces endémiques, végétales comme animales.

À découvrir dans le circuit à La Réunion : Balades à La Réunion

Pour en savoir plus :

Une série de 4 épisodes sur l’histoire du parc de la Vanoise, sur France Culture

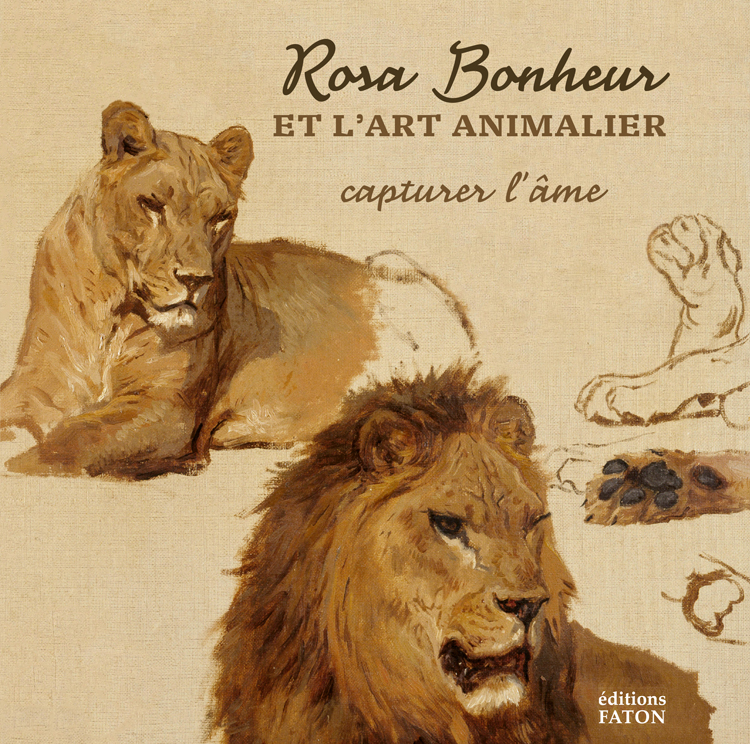

Rosa Bonheur, l’exposition hommage

Article partenaire avec l’Objet d’Art

Par Constance Arhanchiague

Artiste acclamée de son vivant et internationalement reconnue, Rosa Bonheur tomba dans l’oubli après sa mort en 1899. À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, le musée d’Orsay remet à l’honneur la plus grande peintre animalière du XIXe siècle, en présentant au public ses nombreux chefs-d’œuvre. Une exposition événement que l’on attendait depuis longtemps ! En 200 œuvres, parmi lesquelles des tableaux encore jamais montrés en France et des prêts de collectionneurs, le parcours donne à voir au public un large aperçu de la production de Rosa Bonheur, et éclaire le travail d’élaboration d’une œuvre originale.

Une artiste qui renouvela le genre de la peinture animalière

Observant et chérissant les animaux depuis sa plus tendre enfance, Rosa Bonheur disait qu’elle avait « pour les étables un goût plus irrésistible que jamais courtisan pour les antichambres royales et impériales ». À l’encontre de la tradition du grand portrait princier et des sujets historiques et mythologiques alors en vogue, Rosa Bonheur imposa ses peintures animalières et relégua l’humain au second plan, dans une approche novatrice.

Selon Sandra Buratti-Hasan, il est probable qu’elle ait choisi la peinture animalière en étant consciente qu’il y avait là un créneau à prendre. Aurait-elle pu se faire une telle place dans le genre de la peinture d’histoire compte-tenu de la concurrence ? Cette perspicacité n’est pas la moindre marque de son intelligence. Ses sujets champêtres et animaliers offraient alors à sa clientèle bourgeoise une peinture bien plus accessible intellectuellement que la peinture d’histoire, et très séduisante en raison de son enracinement dans des terroirs profonds, opposés à la société urbaine et industrialisée.

Si les sujets animaliers existaient déjà, Rosa Bonheur s’y consacra exclusivement, ce qui n’était pas le cas de ses prédécesseurs, et se tailla ainsi une place privilégiée dans un genre tardivement reconnu.

Le choix du réalisme pour « capturer l’âme »

Deux camps s’opposaient alors dans la représentation de l’animale : d’un côté les romantiques qui livraient des portraits sensibles voire psychologiques, et de l’autre les réalistes qui privilégiaient une représentation descriptive, visant à saisir l’animal de manière neutre selon des codes qui prévalaient dans les pastorales et les scènes de labourage. Loin d’un romantisme lyrique et à bonne distance de la dureté d’un Courbet, Rosa Bonheur développa une œuvre d’un réalisme mesuré, compatible avec ce que fut le goût de la peinture non seulement des institutions artistiques du Second Empire et de la IIIe République, mais aussi de sa riche clientèle européenne et américaine.

Durant toute sa carrière, elle s’est intéressée à l’animal dans son environnement, à rebours du pittoresque ou de l’anecdote, pour entreprendre de traduire le « sentiment vrai de la nature ». Son attention extrême portée au mouvement et aux expressions des bêtes fit dire à Théophile Gautier, s’extasiant devant ses taureaux du Cantal : « quelle vérité et quelle observation parfaite ! ».

Sa volonté de peindre fidèlement les caractères physiques et les attitudes des animaux sans trahir les espèces se nourrit d’apprentissage et de travail. L’exposition en rend bien compte, en associant aux toiles grand format des études préparatoires. Rosa Bonheur multiplia les croquis, études, et ébauches. Elle utilisa même la photographie qu’elle pratiqua un peu elle-même, pour se documenter davantage sur la vie animale.

Considérant que les animaux avaient une âme qui légitimait l’attention qu’on devait leur prêter, Rosa Bonheur individualisa ses sujets dans des œuvres qui s’apparentaient à des portraits, les représentant en gros plan, frontalement ou de profil, comme cette saisissante tête de lion au regard perçant. Elle observait tout particulièrement le regard des bêtes, considérant que « c’est là que se peignent les volontés, les sensations, les êtres auxquels la nature n’a pas donné d’autres moyens d’exprimer leurs pensées ». Elle disait elle-même qu’elle voulait devenir la « Vigée Lebrun des animaux », en référence à la grande portraitiste de Marie-Antoinette, montrant par là son ambition d’imposer ses peintures animalières avec la force du portrait et de dévoiler toute la puissance de l’âme animale.

Féministe avant l’heure

Femme de combats, Rosa Bonheur était une véritable légende en son temps. Avant toute chose elle s’est battue pour pouvoir devenir artiste et vivre de sa peinture dans un contexte où les institutions artistiques étaient dominées par les hommes.

Bataillant pour légitimer ce statut de femme peintre et s’affirmer comme l’égale de ses confrères hommes, elle transgressa les codes de son époque pour vivre farouchement libre dans un siècle encore très corseté, devenant ainsi une figure de l’émancipation des femmes. Elle refusa notamment de se marier et partagea sa vie affective pendant plus de cinquante ans avec son amie d’enfance Nathalie Micas, troqua la robe pour le pantalon, porta les cheveux courts et fuma le cigare…

La ménagerie du château de By

Autre aspect qui contribua à sa légende, elle vécut pendant plus de quarante ans au milieu d’une ménagerie, composée d’animaux domestiques, sauvages et agricoles. En 1860, elle s’installa dans une vaste demeure en lisière de la forêt de Fontainebleau, le château de By, où elle logea une véritable arche de Noé : chiens, moutons, bœufs, chevaux, sangliers, cerfs, et même une gazelle et un couple de lion. Brouillant complètement la frontière entre animaux sauvages et domestiques, elle nomma sa jument « Panthère » et son cerf « Jacques ».

Par l’ampleur de sa ménagerie, elle s’est libérée des contraintes qui pesaient auparavant sur les artistes animaliers. Alors que ses prédécesseurs travaillaient d’après des animaux morts ou en captivité, au Jardin des plantes par exemple, n’instaurant aucun dialogue avec leurs sujets dont la réactivité et le regard étaient éteints, Rosa Bonheur put à l’inverse continuellement les observer et en saisir des attitudes singulières. Elle habitua même les animaux à sa présence, en lisant longuement le journal dans le parc aux cerfs ou nourrissant elle-même ses lions qu’elle avait domestiqués et qui vivaient en dehors de leur cage.

Des commandes de l’État français à la renommée internationale

Après des envois remarqués au Salon qui lui valurent une très bonne réception critique, Rosa Bonheur reçut plusieurs commandes officielles de l’État.

La première, le Labourage nivernais, deviendra l’un de ses chefs-d’œuvre. Dans cette toile monumentale, le lien avec le message républicain qui valorise le travail agricole et la richesse de la terre nourricière est évident. Alors que les bouviers et le laboureur sont dissimulés au second plan, les bœufs, massifs et puissants, apparaissent comme les héros de ce tableau qui glorifie le règne animal. Plus que l’homme, c’est l’animal qui travaille et qui souffre, épuisé par le joug et l’ascension de la colline.

Pour sa deuxième commande officielle, Rosa Bonheur voulut proposer Le Marché aux chevaux, que l’État refusa lui préférant un nouveau sujet rural, mais qu’elle présenta au Salon de 1853. Cette toile suscita un très grand enthousiasme auprès de la critique qui exempta définitivement Rosa Bonheur de soumission de ses envois.

of Art, New York

Après avoir remis à l’État La Fenaison en Auvergne dont elle n’était pas satisfaite, Rosa Bonheur choisit de quitter le Salon pour se tourner exclusivement vers le marché de l’art, ce qui lui permit de très bien vivre mais la fit peu à peu sombrer dans l’oubli en France.

Un triomphe à l’étranger

Elle s’associa aux marchands et collectionneurs les plus éminents pour dominer le marché de l’art et conquérir son indépendance financière et morale. Ernest Gambart devint avec les Tedesco l’un des principaux promoteurs de sa peinture à l’étranger. Depuis Londres où il s’était établi, et d’où il valorisait son œuvre animalière, il entreprit de la rendre célèbre outre-Atlantique. Rosa Bonheur connut alors un succès international et compta parmi les artistes les plus convoités et les plus chers de son époque.

Ultime consécration, elle fut décorée par l’impératrice Eugénie elle-même de la légion d’honneur, avec laquelle elle choisit de poser pour la postérité, devenant ainsi la première femme artiste à recevoir une telle distinction. Toute sa vie Rosa Bonheur fut sensible aux honneurs qu’elle reçut au cours de sa carrière et qui furent nombreux. Elle voulait être la meilleure dans son domaine, pour être digne et fière de son statut de femme peintre, destin qu’elle accomplit parfaitement.

Pour aller plus loin :

-le

Le Dossier de l’Art n°299 sur Rosa Bonheur, écrit par l’historien de l’art Bernard Tillier, professeur à l’université Paris I Panthéon.

–

Nouveauté ! Pour plus d’articles, retrouvez également l’Objet d’Art sur le site : actu-culture.com

–

–

JEU CONCOURS

Quelle personnalité américaine, figure mythique de la conquête de l’Ouest, devint l’ami de Rosa Bonheur et lui inspira plusieurs toiles ?

Merci d’adresser votre réponse à : abonnement@faton.fr, en indiquant votre nom et adresse, et en précisant dans l’objet « Concours Arts & Vie – Rosa Bonheur », avant le 1er décembre 2022.

Les cinq premières bonnes réponses gagneront le catalogue raisonné du fonds de Rosa Bonheur conservé au château de Fontainebleau (à commander sur www.faton.fr).