La vieille Europe est toujours jeune et continue d’attirer des visiteurs venus du monde entier puiser aux sources d’une culture universelle. L’Europe est riche et diverse : redécouvrez-la avec Arts et Vie !

Europe

Par Flavie Thouvenin

400 ans d’art au féminin : « Now you see us. Femmes artistes en Grande-Bretagne 1520-1920 »

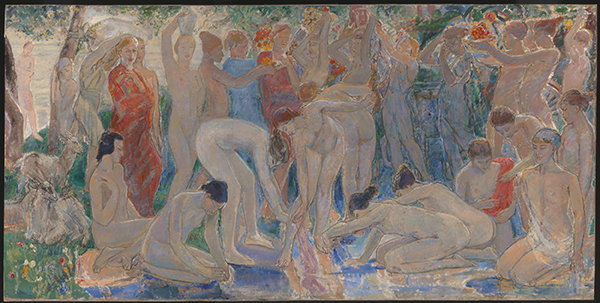

Le 16 mai prochain s’ouvrira à la Tate Britain, au cœur de Londres, une exposition exceptionnelle qui fera la part belle aux femmes artistes en Grande-Bretagne du XVIe au XXe siècle. Intitulée « Now you see us » (littéralement « Maintenant vous nous voyez »), elle se propose de retracer le parcours de ces pionnières qui, à l’encontre des préjugés et des attentes sociétales de leur temps, ont choisi d’embrasser une carrière artistique. Plus de 150 œuvres d’une centaine d’artistes plongeront le visiteur dans un voyage captivant à travers plus de quatre siècles de création artistique féminine.

À lire également : Fiche pays – Grande-Bretagne

Le talent au féminin

Suivant un parcours à la fois chronologique et thématique, l’exposition permettra aux visiteurs de suivre l’évolution de l’art féminin à travers les siècles, depuis la cour des Tudor jusqu’à l’époque moderne, en passant par la période victorienne. Elle se proposera d’explorer divers thèmes, tels que la représentation de soi et le rôle des femmes dans la société, tout en examinant l’évolution des styles artistiques au fil des siècles. Elle analysera ainsi l’impact de ces artistes sur leur époque, mettant en lumière leur lutte pour l’accès des femmes à la formation artistique, ainsi que leur quête d’adhésion aux institutions les plus prestigieuses de Grande-Bretagne, telles que l’Académie royale des beaux-arts, ouvrant la voie à des générations de femmes artistes.

Une diversité de voix

Parmi les artistes présentées, de grands noms côtoient des talents méconnus offrant une perspective riche et diversifiée sur la contribution des femmes à l’art britannique. On y découvrira une variété d’œuvres, comprenant peintures, sculptures, gravures, dessins, photographies et autres formes artistiques, témoignant de l’éventail complet des capacités créatives de ces artistes. Des talents qui sont se sont illustrés dans des domaines aussi divers que la peinture de paysage, l’aquarelle, le pastel, les scènes de la vie domestique – des genres considérés comme plutôt « féminins », où les femmes étaient plus facilement tolérées – ou, au contraire, le nu, la représentation de scènes historiques et de batailles, des champs très largement dominés par les hommes et qui leur étaient auparavant strictement réservé.

Les icônes et les oubliées

Des œuvres emblématiques figureront bien sûr parmi les temps forts de l’exposition, avec des figures de proue telles que Artemisia Gentileschi (dont les tableaux ont captivé la cour de Charles I), Mary Beale (l’une des plus importantes portraitistes du XVIIe siècle anglais), Angelica Kauffman (l’une des deux seules femmes parmi les membres fondateurs de l’illustre Royal Academy of Arts fondée en 1768), ou encore Elizabeth Butler (peintre du XIXe spécialisée dans la peinture d’histoire) et Laura Knight (l’une des principales figures de la peinture britannique de la première moitié du XXe siècle).

D’autres, célèbres en leur temps mais tombées dans l’oubli : on pense notamment aux miniatures de Levina Teerlinc, peintre à la cour d’Henri VIII, rassemblées et exposées ensemble pour la première fois depuis 40 ans ; à Margaret Carpenter, peintre du XVIIIe siècle décorée de la Royal Society of Arts ; ou encore Ethel Walker, peintre écossaise proche des impressionnistes. Entre œuvres classiques et méconnues, la Tate Britain entend ainsi offrir un aperçu essentiel de l’histoire de l’art britannique sous le prisme unique des femmes artistes qui l’ont marqué.

À découvrir lors de l’escapade Arts et Vie : « Londres des arts »

Pour les amateurs d’art ou pour les curieux, la nouvelle programmation Escapades d’Arts et Vie propose la visite de cette exposition inédite au cours du programme « Londres des arts ». Une occasion unique de découvrir un pan souvent négligé de l’histoire de l’art britannique.

Bertrand Chamayou : un virtuose du piano

Par Emmanuelle Bons

Il a aujourd’hui sa place sur les plus prestigieuses scènes du monde, de Paris à New York en passant par Londres, Berlin, Amsterdam, Madrid, Tokyo… Son nom suffit à attirer un public à la fois exigeant et sensible, en quête de virtuosité et d’émotion. Bertrand Chamayou, soliste aujourd’hui incontournable, a gagné une renommée internationale à seulement 42 ans grâce à sa technique prodigieuse, à la perspicacité de ses interprétations mais aussi grâce à une sonorité singulière qui imprègne son répertoire musical extrêmement varié.

Un parcours musical exemplaire

Originaire de Toulouse, Bertrand Chamayou a montré un intérêt précoce pour la musique, en commençant à étudier le piano très jeune au conservatoire de sa ville. Il a rapidement attiré l’attention de Jean-François Heisser, qui deviendra son professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris où il entre à l’âge de 15 ans. Sa carrière débuta alors très vite avec ses premiers concerts et ses prix lors de concours prestigieux : deuxième prix au Concours international Krainev en Ukraine, quatrième prix au Concours international Marguerite-Long-Jacques-Thibaud, premier prix de piano au Conservatoire… Il se perfectionna également en parallèle auprès de la prestigieuse pianiste italienne Maria Curcio à Londres. Un bel avenir se dessinait devant lui !

Sa carrière a pris véritablement son envol après qu’il a remporté le Concours Clara Haskil en 2003, une compétition de renommée mondiale qui a propulsé de nombreux artistes talentueux vers une reconnaissance internationale. Depuis lors, Bertrand Chamayou a régulièrement collaboré avec des orchestres de premier plan et des chefs d’orchestre éminents.

Un répertoire éclectique

La polyvalence de Bertrand Chamayou se révèle dans son répertoire éclectique, qui s’étend de la musique classique au répertoire contemporain. Il a interprété des œuvres de compositeurs tels que Ravel, Debussy, Liszt, mais aussi Henri Dutilleux, Guillaume Connesson, Philippe Hersant, Thomas Adès ou Bruno Montavani. Sa compréhension profonde de la musique, associée à une technique impeccable, lui permet d’exprimer une large gamme d’émotions à travers ses interprétations.

De la scène aux studios d’enregistrement

Chamayou s’est également distingué par le succès de ses enregistrements, recevant des éloges pour sa série d’albums consacrés à des compositeurs spécifiques. Son interprétation magistrale des œuvres de Ravel, en particulier, a été saluée pour sa sensibilité et sa subtilité. Ses disques capturent l’essence de chaque composition avec une précision remarquable, ce qui renforce sa réputation en tant qu’artiste exceptionnel.

Reconnaissances et prix

Au fil de sa carrière, Bertrand Chamayou a accumulé de nombreuses récompenses et distinctions. En plus du Concours Clara Haskil, il a remporté le prestigieux Gramophone Award pour son enregistrement des œuvres de César Franck. Il fut nommé en 2006 “Révélation soliste instrumental” aux Victoires de la Musique classique et il est le seul artiste français à avoir remporté les Victoires de la Musique à cinq reprises, dans toutes les catégories. Ces honneurs témoignent de sa place éminente dans le monde de la musique classique.

Retrouvez Bertrand Chamayou avec Arts et Vie

Arts et Vie vous propose une occasion unique de (re)découvrir le talent de Bertrand Chamayou au cours d’un exceptionnel voyage musical à Londres, organisé en partenariat avec la chaîne musicale Mezzo. Vous aurez la chance d’y assister à deux concerts événement, durant lesquels l’illustre pianiste interprétera les œuvres de compositeurs aussi divers que Mendelssohn, Ravel mais aussi Benjamin Britten ou Unsuk Chin. Cette escapade entièrement dédiée aux mélomanes sera également enrichie par deux conférences données par Pauline Lambert, éminente spécialiste et journaliste chez Mezzo, mais aussi par l’accès à une répétition du concert au Barbican Center et une visite du Royal Albert Hall. Un voyage unique et inédit à ne manquer sous aucun prétexte !

Par Flavie Thouvenin

Autrefois boudée des voyageurs qui lui préférait sa grande sœur et éternelle rivale Lisbonne, Porto connaît ces dernières années un essor touristique qui en fait l’une des villes les plus appréciées d’Europe : l’ancien joyau caché du Portugal a su ravir le cœur des globe-trotteurs en quête de charme et d’authenticité. Nichée sur les rives du Douro, la capitale du Nord, ainsi qu’on la surnomme, séduit les visiteurs au fil des ruelles pavées de ses quartiers historiques, bordées de façades colorées toutes d’azulejos vêtues et d’élégantes églises ou de petites chapelles au style si caractéristique. Métropole à taille humaine, on vient y goûter une douceur de vivre dont l’Europe du Sud a le secret… attablé dans une tasca traditionnelle, on y déguste de savoureuses spécialités, arrosées d’un peu de son fameux vin de porto, star locale incontestée ! Pour les œnologues passionnés comme pour les plus novices, une visite de caves renommées est un incontournable du tourisme local : à l’occasion de quelques jours sur place, je me suis laissée tenter…

La vallée du Douro, terre de vignobles

C’est dans la vallée du Douro, lovée dans les collines verdoyantes qui bordent le fleuve du même nom, que s’est écrite l’histoire du vin de porto, le plus connu des vins portugais. Le long de ses pentes escarpées, on y cultive la vigne depuis l’Antiquité, des lignées de vignerons y ayant façonné ses cultures en terrasses si caractéristiques de ses paysages, favorisés par un sol schisteux et un climat généreux – deux ingrédients essentiels pour un terroir d’exception. On y cultive divers cépages et perpétue les traditions de vinification dans les quintas (domaines viticoles) génération après génération. Il y a encore quelques siècles, pourtant, point de porto mais déjà un vin qui plaît aux palais étrangers…

Vins français contre vins portugais

Et si je vous disais que le porto vit le jour… suite à l’embargo proclamé par Colbert contre le roi d’Angleterre ! Les Anglais, tout à coup privés du clairet, leur vin bordelais préféré, se tournèrent en effet vers le Portugal pour s’approvisionner en précieux nectar. Les vins locaux leur siéent, ils se mirent à en exporter des quantités impressionnantes, jusqu’à créer sur place des maisons de négoce, et bénéficier de réductions de taxes… Un commerce rondement mené, qui se voit toutefois entacher d’un fâcheux problème : le vin du Douro supporte mal le voyage jusqu’aux rives britanniques… Un marchand anglais décide alors d’y ajouter de l’eau-de-vie afin de le stabiliser, en faisant un vin muté : c’est la naissance du porto tel qu’on le connaît de nos jours.

Les caves Cálem et Sandeman, deux grandes marques de porto, à Vila Nova de Gaia © F. Thouvenin

Vila Nova de Gaia, le porto en héritage

Chéri par les Britanniques qui le trouvent décidément bien à leur goût – les Français n’ont qu’à bien se tenir ! –, le vin de porto séduit bientôt toutes les tables européennes et son commerce s’intensifie. Un succès jamais démenti depuis ! On ne parle d’ailleurs plus du vin de porto mais des vins de porto : qu’ils soient ruby (mûris en bouteille) ou tawny (mûris en fût), ils se déclinent désormais dans toute une palette de saveurs, rouge bien sûr, mais aussi blanc, ou même rosé ! Curieusement, pourtant, s’ils ont depuis toujours les faveurs des bouches étrangères, les vins de porto ne sont que peu consommés des Portugais, qui leur préfèrent d’autres crus du pays. La plupart de la production se destine ainsi à l’exportation et, encore aujourd’hui, c’est à Vila Nova de Gaia, qui fait face à la ville de Porto, de l’autre côté du Douro, que l’essentiel des caves à vin de porto sont installées. Traditionnellement, on y acheminait le vin de la vallée dans des fûts que l’on transportait à bord des rabelos, embarcations à fond plat typique de la région : si on ne les utilise plus de nos jours, on peut encore en apercevoir le long des quais, pour le plus grand plaisir des touristes.

Au cœur des caves historiques

Avec ses caves de renom, Vila Nova de Gaia s’est naturellement imposée comme un passage obligé de tout séjour dans la vallée du Douro. En quelques minutes depuis Porto, par la traversée du spectaculaire pont Dom Luiz II, les caves les plus renommées sont à nos pieds ! Au fil des rues, les noms défilent : Calém, Sandeman, Ramos Pinto, Quinta do Noval, Niepoort, Graham’s, Taylor’s… même si toutes les caves ne se visitent pas, vous aurez l’embarras du choix ! Pour les novices, une visite classique saura déjà vous satisfaire. Ainsi, aux caves Calém, elle s’articule en trois temps : la découverte du petit musée interactif, d’abord, qui présente le vin de porto, ses saveurs, son histoire à travers des animations ludiques, cartes, films… ; la visite d’une partie des caves, ensuite, en compagnie d’un guide passionné et passionnant qui détaille le processus de fabrication et délivre quelques secrets de la maison ; et pour finir, bien sûr, la très attendue dégustation qui permet d’éduquer ses papilles à quelques déclinaisons des jus de la maison…

Une immersion dans l’âme de toute une région – que les amateurs de vin préféreront sans doute compléter par une excursion au cœur des vignes de la vallée du Douro pour prolonger la découverte… à moins que vous ne préfériez, comme moi, vous installer en terrasse pour déguster un dernier verre – avec modération, bien sûr !

Visitez les caves d’une maison de porto et naviguez au cœur de la région viticole du Douro au cours de notre croisière « Au fil du Douro »

Par Emmanuelle Bons

En hommage à Léonard Gianadda, décédé ce dimanche 3 décembre, nous avons souhaité refaire paraitre cet article, originellement publié dans le Plus d’Arts et Vie de janvier 2022, à propos de la fondation qu’il a créée et dirigée pendant de longues années.

Voilà bientôt 45 ans que la fondation Gianadda fait briller la culture sur la petite ville suisse de Martigny, au pied des plus hauts sommets des Alpes. Cette institution privée est l’œuvre d’un homme, Léonard Gianadda, journaliste, ingénieur, promoteur immobilier et mécène, qui trouva dans ce projet un moyen de perpétuer le souvenir de son frère disparu. Véritable lieu de rendez-vous des arts plastiques, de la musique et de l’histoire, cette fondation, située à deux pas de notre résidence de Samöens, est devenue au fil des années un incontournable dans le paysage culturel européen.

La genèse d’une aventure

L’histoire de la fondation débute par un hasard de la vie. En 1976, Léonard Gianadda, alors au sommet de sa carrière, se lance dans un ambitieux projet de construction près de Martigny. Néanmoins, avant d’accorder le permis de construire pour cet immeuble de 16 étages, le département de l’instruction publique du canton du Valais exige que des fouilles préventives soient réalisées sur le terrain situé près de l’amphithéâtre du Vivier et du forum antique retrouvés au début du XXe siècle. Très vite les équipes archéologiques mettent au jour un temple gallo-romain dédié à Mercure !

Cependant, malgré cette découverte de taille, les travaux ne sont pas remis en cause par les autorités et la construction pourrait démarrer si Léonard Gianadda n’avait pas décidé en son âme et conscience d’abandonner les plans de son immeuble vertigineux pour protéger et mettre en valeur cet héritage du passé. « Ce n’était pas le Parthénon », dira-t-il « mais je pensais que c’était tout de même un vestige archéologique intéressant qu’il ne fallait pas détruire ».

Cet événement survient au moment même où l’homme d’affaires perd tragiquement son frère Pierre dans un accident d’avion à Bari en Italie, alors qu’il tente de porter secours à l’un des passagers. Accablé de chagrin, Léonard choisit alors de dédier ce projet culturel à son frère disparu afin d’honorer sa mémoire. Et son ambition est de taille : préserver et mettre en valeur le site archéologique mais aussi célébrer les arts qui le passionnent depuis son adolescence. Il dessine alors les plans de l’édifice, et c’est ainsi que le 19 novembre 1978, le jour de l’anniversaire de son frère qui aurait eu 40 ans, la fondation Pierre Gianadda ouvre ses portes.

Un ambitieux projet

Afin de remplir son premier objectif de mise en valeur du temple gallo-romain de Martigny, Léonard Gianadda conçoit un édifice en béton dont le cœur sera construit autour des vestiges. Cette vaste salle circulaire abritera les ruines en son centre, mais aussi des expositions et des concerts. Car en effet, cette fondation a été pensée comme un lieu de rencontre entre les arts et entre les époques : les chefs-d’œuvre de l’Antiquité y jouxteront des toiles des XIXe et XXe siècles ; les arts picturaux dialogueront avec la musique… Concrètement, la galerie supérieure sera consacrée aux objets issus des fouilles archéologiques de la région, celle inférieure accueillera les expositions temporaires, tandis que les escaliers monumentaux qui conduisent vers le centre serviront aux représentations musicales. Un syncrétisme artistique totalement novateur !

Mais le projet culturel ne s’arrête pas là. Dans les espaces souterrains initialement construits pour servir de parking à l’immeuble, un musée de l’Automobile est créé, dont la direction est confiée à un proche de Léonard Gianadda, Fortunato Visentini. Cet homme passionné de mécanique prendra soin de redonner vie à ces engins (aujourd’hui tous en état de marche) dont les plus anciens datent de 1897. La collection s’est enrichie au fil du temps pour compter aujourd’hui une quarantaine de voitures de marques aussi prestigieuses que Rolls-Royce, Bugatti, Mercedes-Benz ou Alfa Romeo, toutes construites avant 1939.

Visitez virtuellement le musée de l’Automobile de Martigny

Enfin, pour compléter cet ensemble muséal atypique, la fondation s’est parée depuis le début des années 1990 d’un jardin de sculptures qui compte quarante-sept œuvres exceptionnelles d’artistes aussi célèbres que Rodin, Botero, Dubuffet, Miró, Calder, César… Agrandi et enrichi, cet espace muséal en pleine nature compte aujourd’hui parmi les plus prestigieux au monde !

Une réputation internationale

Lorsque débute la formidable histoire de cette institution, Léonard Gianadda n’est alors qu’un riche passionné de peinture, de sculpture et de musique, sans crédibilité dans le monde de l’art. Certains l’accusent de mégalomanie et la première exposition “Cinq siècles de peinture” est un flop, décrié par la critique. Néanmoins, l’opiniâtreté de son fondateur a permis à ce lieu de trouver petit à petit sa place sur la scène internationale malgré son isolement géographique. Après s’être vu refusé maints prêts d’œuvres d’art, Léonard Gianadda, qui n’hésite pas à débourser d’importantes sommes d’argent pour réaliser ses projets et qui a su s’entourer de spécialistes, parvient à prouver la sincérité de sa démarche. Il devient l’incarnation et la locomotive de ce projet qui a accueilli plus de 10 millions visiteurs depuis sa création.

Musique maestro

Passionné de musique classique, Léonard Gianadda a toujours voulu conjuguer les arts au sein de sa fondation. C’est ainsi qu’une importante programmation s’est mise en place au fil du temps pour atteindre aujourd’hui une dimension internationale de premier plan. Des artistes aussi prestigieux que Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Daniel Barenboim ou plus récemment Cecilia Bartoli ou Renaud Capuçon ont eu la chance de se produire dans ce lieu atypique à l’excellente acoustique, entourés de chefs-d’œuvre de la peinture.

Une brève découverte de la fondation Gianadda en compagnie de son fondateur

Léonard Gianadda, humaniste et mécène

Humilité. Voilà sans doute le premier qualificatif que l’on associe à Léonard Gianadda. Ce petit-fils d’émigrés italiens, venus à pied s’installer en Suisse, a connu un parcours que l’on pourrait qualifier de “success story”. Brillant élève, il suit des études d’ingénieur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne mais se lance en parallèle dans une carrière de photoreporter qui le conduira très jeune à voyager à travers le monde. Il découvre l’Europe mais aussi les États-Unis, le Maghreb, et se passionne pour toutes les cultures et l’art. Néanmoins, c’est dans sa ville natale de Martigny qu’il fonde un cabinet d’ingénieur avec l’un de ses amis en 1960.

Alors que ses affaires sont prospères, les décès successifs et brutaux de son père, de sa mère et de son frère marqueront un tournant dans sa vie. Amasser de l’argent n’a plus de sens pour cet esthète, passionné par le monde des arts. Partager sa passion, la soutenir financièrement, la diffuser au plus grand nombre deviendra alors son œuvre de chaque jour. Outre son activité au sein de sa fondation, Léonard Gianadda a financé des vitraux de Hans Erni offerts à l’église protestante, l’installation de sculptures dans le paysage public… Très engagé également sur le plan social, il créé en 2009 la fondation Annette & Léonard Gianadda et apporte son aide à des familles de migrants en mettant des appartements à la disposition de familles syriennes. Décoré par la légion d’honneur, il est aussi membre correspondant associé étranger de l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France.

À découvrir à l’occasion d’un séjour dans notre résidence de Samoëns

Par Flavie Thouvenin

La capitale britannique a le vent en poupe ! Malgré la crise du Covid-19 puis le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en 2020, la belle londonienne continue d’attirer les foules : avec plus de 16 millions de visiteurs en 2022, elle se hisse dans le classement des 10 villes les plus touristiques de la planète. Un rayonnement à l’international et une manne financière indéniable pour le pays qui n’est pas sans conséquences sur l’environnement, déjà fragilisé par les effets du réchauffement climatique… En effet, outre la crainte de vagues de chaleur de plus en plus intenses et fréquentes, Londres est surtout sous la menace d’inondations spectaculaires selon les experts qui tirent la sonnette d’alarme. Zoom sur une destination menacée.

À lire également : Fiche-pays – Grande-Bretagne

Face à la montée des eaux

« ‘Cause London is drowning and I live by the river* » chantaient déjà les Clash dans leur tube planétaire London Calling en 1979… des paroles fameuses qui prennent aujourd’hui une toute autre saveur. En effet, en 2022, un rapport de l’Agence environnementale britannique estimait qu’un habitant sur six était soumis à un risque d’inondation en raison des fortes pluie et de la montée du niveau de la mer. Un phénomène particulièrement préoccupant pour Londres et sa région qui pourraient être submergées d’ici 2050.

Si les prédictions des spécialistes indiquent que le niveau des océans augmentera de près de 80 cm d’ici 2080, celui de la Tamise progresse lui déjà à hauteur d’environ 4 millimètres par an. Un problème de taille qui n’est pas nouveau – Londres a toujours été sous la menace d’inondations, rapportées depuis l’époque romaine – mais qui tend à s’intensifier. 115 km2 de la capitale sont situés en zone inondable : ses quais, bien sûr, mais aussi les célèbres Downing Street et l’abbaye de Westminster, lieux touristiques majeurs, ainsi que plus d’une cinquantaine de gares et stations de métro… Autre phénomène inquiétant qui n’arrange pas son cas : la ville s’enfonce d’environ 2 millimètres par an.

Le traumatisme de 1953

La menace qui pèse sur la métropole anglaise avait déjà entraîné un premier réveil des autorités, suite notamment au raz-de-marée de 1953. Cette année-là, dans la nuit du 31 janvier au 1er février, les vents déchaînés en mer du Nord provoquèrent une soudaine montée des eaux le long des côtes néerlandaises, belges et britanniques. En résultèrent de spectaculaires inondations – les pires qu’ait connues la Grande-Bretagne au xxe siècle – qui causeront la mort de plus de 300 personnes en Angleterre et en Écosse, outre de considérables dégâts matériels.

Un traumatisme pour le pays qui prend conscience de sa vulnérabilité face à la nature. L’estuaire de la Tamise, en particulier, rivière capricieuse soumise aux vents et marées, devient objet de préoccupation pour le gouvernement. Le rapport Hermann Bondi sur la catastrophe conduit ainsi le pouvoir politique à d’importants investissements afin de protéger les côtes du pays, avec le renforcement du réseaux de digues le long de la mer du Nord ainsi que le lancement d’un grand projet de barrière dans l’estuaire de la Tamise.

La barrière de la Tamise

En aval de Londres, d’étranges colosses de béton et d’acier émergent à l’embouchure des eaux de la Tamise. Ce système d’écluses est la deuxième plus grande barrière du monde contre les inondations (après le barrage de l’Escaut oriental aux Pays-Bas), mise en place pour protéger la capitale et sa région suite au traumatisme de la catastrophe naturelle de 1953. Composée de gigantesques cylindres rotatifs, cette barrière rétractable est fermée en cas de marée exceptionnellement haute – un système qui a fait ses preuves depuis son inauguration en 1982, après plus d’une décennie de travaux.

Initialement prévue pour fonctionner de manière optimale et protéger Londres des eaux jusqu’en 2030, sur la base d’une utilisation 2 à 3 fois par an, elle est activée de plus en plus fréquemment depuis les milieu des années 2000, à raison de 6 à 7 fois par an, ce qui inquiète de plus en plus les experts qui estiment qu’elle pourrait se révéler bientôt insuffisante… Ainsi, l’Agence de l’environnement britannique, mandatée pour inspecter l’infrastructure, considère que des modifications sont nécessaires afin que la barrière puisse continuer à assurer son rôle protecteur dans les décennies à venir.

Un avenir incertain

Si techniquement, la barrière pourrait encore être opérationnelle jusqu’en 2070, les autorités doivent encore statuer sur son sort. Face à la menace de plus en plus prégnante du réchauffement climatique et ses conséquences, l’Agence de l’environnement britannique a été missionnée par le gouvernement avec un objectif clair : prévoir la défense de la capitale d’ici 2100.

Outre le renforcement de la barrière de la Tamise, divers projets sont ainsi à l’étude, comme le rehaussage des berges existantes, la mise en place de nouvelles digues, l’amélioration du système d’évacuation des pluies ou encore la création de zones d’épandage… Autant de projets qui devraient voir le jour dans les prochaines décennies. Les spécialistes bien que méfiants, demeurent malgré tout optimistes, l’hypothèse d’un scénario catastrophe restant encore très improbable. Bien que le défi soit de taille pour limiter les dégâts à venir, Londres n’est pas encore noyée !

*Car Londres se noie et je vis au bord de la Tamise.

Visitez Londres avec Arts et Vie

Le Portugal, entre terre et mer

Par Flavie Thouvenin

Histoire, culture, nature, gastronomie… le Portugal, autrefois grande puissance du Vieux Continent qui guida les Grandes Découvertes, n’a rien perdu de sa splendeur d’antan. Entre terre et mer, dans sa partie continentale et au fil de ses archipels, l’ancien royaume combine une variété de paysages à la richesse d’un patrimoine hérité de son flamboyant passé, le tout servi par un climat clément et une douceur de vivre qui ravit les voyageurs et font du pays l’une des destinations désormais les plus prisées en Europe !

À lire également : Un livre, un pays – Portugal

CARTE D’IDENTITÉ

Capitale : Lisbonne

Superficie : 92 090 km2

Nombre d’habitants : 10,25 millions (en 2023)

Fuseau horaire : GMT en hiver et GMT+1 en été (une heure de décalage horaire avec la France)

Monnaie : l’euro (€)

Langue : le portugais et le mirandais, langue régionale devenue deuxième langue officielle du pays

Météo : le Portugal bénéficie d’un climat méditerranéen et océanique, avec des étés chauds et ensoleillés et des hivers plutôt doux

LES INCONTOURNABLES DU PORTUGAL

Lisbonne, la ville aux sept collines

Très appréciée des touristes depuis plusieurs années déjà, la capitale portugaise, de plus en plus fréquentée, se hisse assurément dans le classement des plus belles villes d’Europe ! Des clichés de carte postale à la réalité, tout y est : ruelles étroites, petits patios et façades colorées d’azulejos des quartiers de l’Alfama, du Graça ou du Bairro Alto, églises baroques, splendeurs de l’art manuélin à Belém, charme surrané de son vieil electrico, ce tramway jaune devenu véritable star locale… Ajoutez à cela des musées aux collections prestigieuses (la Fondation Gulbenkian et le musée Berardo ont tout des plus grands !), le quartier futuriste du parc des Nations, une vie nocturne animée : vous avez là la recette du succès !

Porto, au fil du Douro

Plus au nord, Porto, la deuxième ville du Portugal, tend de plus en plus à voler la vedette à sa concurrente lisboète… À taille humaine, souvent décrite comme plus authentique et paisible, son centre historique concentre nombre de trésors du patrimoine historique, artistique et religieux du pays. Ici aussi, les maisons aux façades de couleurs décorées d’azulejos défilent dans un dédale de ruelles et la vie bat son plein dans les rues commerçantes qui ne désemplissent pas jusqu’à la nuit tombée. Baignée par le Douro, on se régale d’une balade en bateau à la découverte de ses ponts, dont le plus fameux, le Dom Luiz II domine le quartier de Ribeira, cœur historique de la cité, reliant sur l’autre rive la ville de Vila Nova Gaia, fief des caves de porto, qui promet de délicieuses dégustations… !

L’Alentejo, voyage dans le passé

Au centre du pays, depuis la côte Atlantique jusqu’au cœur des terres, à la frontière avec l’Espagne, la région de l’Alentejo se déploie. Essentiellement rurale, plus confidentielle que les villes de Lisbonne et Porto, elle séduit le voyageur en quête d’authenticité. Ici, on admire une nature préservée, des collines à perte de vue, émaillées de vignes, de champs d’amandiers, d’oliviers et d’orangers, des forêts de chênes lièges… C’est la région de l’huile d’olive et du vin, qui ravissent les papilles. Mais les amateurs d’histoire et de vieilles pierres ne sont pas en reste !

D’anciennes cités médiévales fortifiées (Marvao, Monsaraz, Elvas…) succèdent à de petits villages au charme pittoresque. La capitale, Evora, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, offre un véritable voyage dans le passé grâce à la richesse de ses sites historiques (anciens temples et thermes romains, muraille et cathédrale médiévales, palais royal de la Renaissance gothique, palais des ducs de Cadaval de style manuélin et maure…). Quant au littoral, de petites stations balnéaires abritent parmi les plus belles plages du pays, idéales pour le surf… ou le farniente !

Madère, un petit goût de paradis

« L’île aux fleurs », « l’île de l’éternel printemps », « le jardin flottant de l’Atlantique »… les surnoms ne manquent pas pour désigner la belle Madère ! Grâce à climat subtropical offrant juste ce qu’il faut de chaleur et d’humidité, bercée par les vents aux quatre coins de ses îles, il y fait en effet ni trop chaud ni trop froid – une exceptionnelle douceur tout au long de l’année qui permet à la nature de s’y déployer, riche et généreuse, faisant de l’archipel une formidable réserve de biodiversité. Sur terre, elle est un paradis pour les amateurs de randonnées qui suivent les sentiers établis le long des levadas (ces petits canaux d’irrigation typiquement portugais) ; sur mer, elle ravit les plongeurs qui s’émerveillent de ses fonds marins, quand ses longues plages de sable fin invitent à la détente…

Les Açores, la nature à l’état pur

Région autonome du Portugal depuis 1976, ce petit archipel lové au milieu de l’Atlantique fait le bonheur des voyageurs en quête d’une nature sauvage et verdoyante, préservée du tourisme de masse. À l’heure où la crise climatique questionne nos pratiques touristiques, l’archipel a été promu première destination durable au monde, s’engageant sur la voie de l’écotourisme afin de protéger ses sites naturels remarquables. Ses îles volcaniques, aux paysages de pics, de lacs et de vallées, renferment une faune et une flore luxuriante qui se savourent en prenant son temps, au fil des sentiers de randonnées. Sur les côtes, de charmants petits villages de pêcheurs témoignent d’une culture locale qui tient à conserver ses traditions, héritées de plusieurs siècles.

LES COUPS DE CŒUR DE NOS SPÉCIALISTES

Julie Chamouleau, forfaitiste

À Lisbonne :

« Coup de cœur pour Lisbonne, capitale du pays, et ses quartiers, variés, colorés et riches. Notamment celui de Belém, situé sur les bords du Tage, point de départ des grands explorateurs du 16e siècle, où l’on peut voir les monuments les plus célèbres de Lisbonne : la Tour de Belém, le Monument des Découvertes, le Monastère des Hiéronymites, le Musée des carrosses… Et surtout, il ne faut pas oublier de s’arrêter déguster LA pâtisserie la plus célèbre du Portugal : le pasteis de Belém ! »

Sur l’île de São Miguel aux Açores :

« Outre l’expression “anticyclone des Açores”, je ne connaissais rien de cet archipel. J’ai eu la chance de découvrir quelques jours l’île de São Miguel. J’ai été émerveillée par ses paysages : Ponta Delgada, la capitale, aux monuments en pierre de basalte ; le Lac de Feu, le plus haut lac de l’île ; la caldeira des Sept Cités avec le Lac Vert et le Lac Bleu ; les champs de thé (oui, le climat s’y prête !) et les serres d’ananas… Mais mon coup de cœur a vraiment été le parc botanique de Furnas : l’ayant visité en automne, les couleurs étaient sublimes. J’ai même pu profiter de la piscine d’eau chaude ferrugineuse pour un moment de détente avant d’aller manger le cozido, le pot-au-feu açorien, cuit par géothermie dans la zone des geysers. Je n’ai qu’une envie maintenant : découvrir les autres îles ! »

Flavie Thouvenin, assistante d’édition et iconographe

À Porto :

« Si, à la faveur d’un premier séjour, Lisbonne déjà m’avait ravie, pour ce retour en terres portugaises, c’est de Porto, sa petite sœur du nord du pays, dont je suis tombée sous le charme ! Attablée en terrasse d’une pasteileria sur la rue commerçante Santa Catarina, je prends le pouls de la ville. Dans ma ligne de mire, la célèbre chapelle de las Armas, toute d’azulejos bleus vêtue, une merveille ! L’odeur de café et de cannelle des pasteis de Nata (douceur très populaire auprès des touristes dont j’ai fait mon goûter quotidien durant mon séjour…) se mêle aux effluves des restaurants voisins, et le bourdonnement de la rue témoigne de l’animation incessante de cette artère où jusque tard dans la nuit se pressent locaux et visiteurs venus des quatre coins du globe goûter à la douceur de vivre portugaise… »

Découvrez tous les circuits et séjours d’Arts et Vie au Portugal

Par Marie Lagrave

Lors d’une escapade en Savoie, si la belle Annecy semble un point de passage obligé, on oublie souvent sa petite sœur, la paisible Chambéry, pourtant riche d’un patrimoine historique passionnant. Depuis la résidence Arts et Vie de Samoëns, ou lors de la semaine thématique « Architecture régionale en Pays de Savoie », la Cité des Ducs vous invite à découvrir ses ruelles médiévales aux façades colorées, ses passages couverts et ses hôtels particuliers de style baroque. Après avoir flâné à loisir dans le centre historique et salué la fameuse fontaine des Éléphants, dirigez-vous vers la place Métropole pour observer la cathédrale Saint-François-de-Sales. Juste à côté d’elle, dans l’angle de la place, les portes du Musée Savoisien s’ouvrent pour vous.

Un musée à la fois centenaire et tout récent

Le Musée Savoisien a été inauguré en 1913, et pour fêter son centenaire, il s’est offert une grande rénovation. Fermé pendant huit ans, en travaux depuis quatre, il vient tout juste de rouvrir ses portes aux visiteurs curieux de découvrir l’histoire et la culture de la Savoie. Les collections ont été étendues, les espaces d’expositions repensés, et le bâtiment – un ancien couvent franciscain du XIIIe siècle – parfaitement restauré.

Lors de ma visite, au début du mois de septembre, j’ai commencé par faire le tour du cloître attenant au musée. J’y cherchais surtout l’ombre et la verdure, car nous étions alors en pleine vague de chaleur, mais le cloître permet également d’observer un peu plus le bâtiment, peu visible depuis la rue, avant d’explorer le musée en lui-même.

Une fois à l’intérieur du musée (climatisé, pour mon plus grand bonheur), je découvre un grand hall, très lumineux, qui sert à la fois d’accueil et de boutique. On m’y indique l’escalier d’honneur, où débute le parcours de l’exposition. Là, s’affichent 36 portraits de la Maison de Savoie, la fameuse dynastie qui dirigeât la région du XIIe siècle jusqu’en 1860 (année où fut signé le traité de Turin, rattachant la Savoie à la France). Le contraste entre la modernité du hall et les équipements du musée ainsi que l’escalier et ses portraits est saisissant.

Un peu d’histoire au Musée Savoisien

À l’étage, s’ouvre une première thématique, servant d’une certaine façon de fil rouge à l’ensemble, intitulée « Pouvoir et territoire » et permettant de balayer toute l’histoire – fort mouvementée – de la Savoie, du Paléolithique jusqu’à l’époque contemporaine. Repères chronologiques, cartes et de multiples objets exposent les bouleversements politiques qu’a connu ce territoire au fil du temps, du duché de Savoie à la Seconde Guerre mondiale, en passant par le traité de Turin. Parmi les objets phare de ce premier espace, je garde notamment en mémoire une pirogue datant de l’époque carolingienne, retrouvée il y a quelques années immergée dans le lac du Bourget, mais encore en très bon état.

Des fromages de Savoie aux vêtements de ski

De part et d’autre de cet espace central, s’ouvrent plusieurs pièces offrant un éclairage thématique plus spécifique. La première salle, intitulée « Ressources et alimentation » s’intéresse – comme son nom l’indique – aux ressources de la Savoie ; des pâturages qui ont notamment permis l’élaboration d’une grande variété d’excellents fromages, jusqu’aux pentes enneigées qui ont assuré la richesse de la Savoie avec l’avènement des sports d’hiver.

Après cet intermède fort appétissant, je traverse la salle « Population et circulation », pensée autour des flux migratoires qui ont transformé la Savoie. Ici, je découvre un territoire empreint des échanges entre la France, l’Italie et la Suisse, marqué par l’exode rural mais en même temps terre d’accueil pour de nombreuses populations grâce à une forte industrialisation.

Je passe ensuite à la salle « Habitat » qui me plonge tout droit dans mes souvenirs de vacances en famille aux sports d’hiver, avec la reconstitution complète d’un appartement des Arcs 1800. Une impressionnante collection de chalets-souvenir et de belles maquettes interactives complètent la thématique afin de prendre conscience de la diversité de l’architecture savoyarde.

La thématique « Croire », quant à elle, prend place, bien à propos, dans la chapelle du couvent, superbement restaurée. La chrétienté y est évidemment mise à l’honneur, mais les autres religions présentes dans la région, notamment grâce à l’immigration, sont également mentionnées.

Pour clore ce cycle, une dernière thématique, « S’habiller », s’intéresse à la mode vestimentaire et à son évolution, du costume typique des Savoyards d’antan jusqu’aux combinaisons de ski, à la fois vêtement technique et accessoire de mode.

Dernières salles

Une salle spécifique est consacrée aux peintures médiévales de Cruet, un ensemble exceptionnel de peintures murales du début du XIVe siècle illustrant le roman de chevalerie Girart de Vienne et découvert au château de la Rive à Cruet. Il s’agit du seul ensemble profane de cette période conservé dans un musée français.

Enfin, une dernière salle propose une exposition temporaire (présentée jusqu’au 31 décembre 2023) nommée « Immersions », documentant, par des photographies de l’artiste Isabelle Fournier, les travaux de restauration du musée.

J’ai beaucoup aimé cette visite du Musée Savoisien, qui propose un panorama très complet de l’histoire et de la culture de la Savoie. Les espaces sont agréables et bien pensés, les explications claires et fournies. Les maquettes interactives et les écrans tactiles en font de plus un musée résolument moderne et ludique, pour le plaisir des petits comme des grands.

À découvrir depuis la résidence Arts et Vie de Samoëns, ou lors de la semaine thématique « Architecture régionale en Pays de Savoie »

Crédits photos : © Peignée Verticale – Grand Chambéry Alpes Tourisme

Un voyage culturel en Europe avec Arts et Vie vous mènera ainsi en son berceau, la Grèce. D’Athènes à Épidaure, de Cnossos à Cythère, et de Corfou aux Cyclades, vous retrouverez partout, aux frontons des temples comme dans les formes simples des maisons blanchies à la chaux, ce sens de la mesure harmonique qui fit de la Grèce antique un modèle esthétique pour des siècles. À Athènes, vous comprendrez le sens de l’eurythmie à la vue de l’Érechthéion ou du Parthénon et suivrez au musée de l’Acropole les grandes étapes de l’art grec, de la civilisation mycénienne à l’art hellénistique.

Faire un voyage culturel en Italie, c’est aller à la rencontre de l’ancien Empire romain qui régna sur le monde antique et de la Mère-Patrie des arts qui engendra la Renaissance. De Rome à Florence, de Venise à Sienne, une constellation unique d’artistes de génie produisirent des œuvres au rayonnement universel, des Primitifs du Quattrocento aux grands maîtres de la Renaissance, Léonard, Raphaël, Michel-Ange. L’Italie, c’est aussi Venise, cette ville surgie des eaux où se mêlèrent Byzance, l’Orient et le Gothique dans le palais de la Ca’d’Oro ou à la Basilique Saint-Marc. Tandis que l’on doit aux peintres vénitiens comme Giorgione ou Titien un modelé plus sensuel des chairs et une perspective atmosphérique obtenue par la couleur et par la lumière. Un voyage en Italie ne saurait oublier la baie de Naples, le Vésuve, Sorrente et la côte almafitaine, grand jardin suspendu sur la mer tyrrhénienne.

En France, Paris reste toujours Paris, avec ses hôtels particuliers du Marais des XVIIe et XVIIIe siècles au bel ordonnancement régulier, ses grands boulevards haussmanniens, ses musées aux collections exceptionnelles comme Le Louvre ou le musée d’Orsay, sa place de la Concorde et ses Champs-Élysées, ses quartiers de Montmartre ou de Montparnasse marqués par les Impressionnistes, les Fauves ou les Cubistes. La richesse culturelle de la France est aussi dans ses régions : vous irez à la découverte de la romanité en Provence, de la culture cathare autour de Carcassonne, de l’Alsace des marchés de Noël, mais aussi des grands festivals d’été comme ceux de Marciac ou de la Roque-d’Anthéron.

Ceux qui aiment le Sud profond feront un voyage culturel en Espagne ou au Portugal. L’Espagne est diverse, car elle fut ouverte aux nombreuses influences extérieures : celles de la civilisation romaine et de la civilisation arabe, celle de l’Italie, de l’Europe du Nord et de la France du Sud-Ouest. Puis c’est l’Espagne qui rayonnera sur l’Europe, avec le Siècle d’or, ses artistes majeurs, ses monarques absolus et les conquêtes de son immense empire colonial De la Catalogne à l’Aragon, de l’Estrémadure à l’Andalousie, un voyage culturel avec Arts et Vie vous fera voir cette Espagne aux multiples visages, qui s’enrichit de l’apport de la culture cistercienne comme de celui des princes omeyades en Andalousie. C’est à Madrid que l’Espagne du Siècle d’or connut un rayonnement sans pareil jusqu’au XVIIe siècle. Le musée du Prado en témoigne par la richesse exceptionnelle des œuvres venues du foyer andalou, celles de Ribera, de Zurbaran ou de Vélasquez.

Un autre génie de la peinture espagnole, Le Greco, a marqué l’art européen par la puissance de ses représentations. Vous le retrouverez à Tolède, au musée qui porte son nom, et dans l’église San Tomé. Le Greco a beaucoup influencé Picasso dont vous pourrez voir les œuvres à Barcelone. À Barcelone les architectures foisonnantes et organiques du mouvement moderniste imposeront leur forte présence, de Lluis Domenéch Montaner à Antoni Gaudí. Au Portugal, vous retrouverez les vestiges glorieux qui firent de ce petit pays l’une des principales puissances maritimes d’Europe et lui virent jouer un rôle majeur dans les Grandes Découvertes, grâce à des rois comme Henri le Navigateur ou Manuel Ier et des navigateurs comme Bartolomeu Dias et Vasco de Gama. Ainsi s’étendirent ses frontières bien au-delà des mers, jusqu’au Congo, au Cap-Vert et au Brésil. Si vous préférez le Nord, ses paysages et ses mythologies, Arts et Vie vous emmènera en Autriche, découvrir le rococo des églises et des palais ou admirer l’art de la Sécession viennoise, ses architectures nouvelles et ses peintres flamboyants comme Klimt ou Franz von Stuck.

En Allemagne, vous irez sur les traces nombreuses et glorieuses qui firent l’Empire carolingien, le Saint-Empire romain germanique, puis la monarchie des Habsbourg. En remontant le cours des fleuves comme le Rhin, l’Elbe, la Moldau ou le Danube, vous découvrirez les villes médiévales qui fascinèrent les romantiques. Ou visiterez Salzbourg qui vit naître Mozart et dont le centre à l’architecture baroque et italianisante, se caractérise par une profusion de flèches et de dômes eux-mêmes dominés par la silhouette monumentale et austère de la forteresse de Hohensalzburg.

Toujours plus au nord, vous pourrez choisir la ligne claire des pays scandinaves, dont les grands architectes et designers créèrent un nouvel art de vivre qui est toujours le nôtre. Plus à l’est, enfin, c’est la grande Russie. À Moscou, vous admirerez la Place Rouge et la forteresse du Kremlin entourée de ses nombreux palais et cathédrales sommés de bulbes d’or et de coupoles colorées. À Saint-Pétersbourg, vous découvrirez une « Venise du Nord » aux quatre-cents ponts et aux nombreux canaux, surgie des marécages en 1703 par la volonté visionnaire du seul Pierre Le Grand. À moins qu’une croisière au fil de la Néva ou de la Volga ne vous mène jusqu’en Carélie ou à la découverte des villes orientales comme Kazan la tatare ou Samara la turco-mongol.